お問い合わせ

webからお問い合わせ

キャリアコンサルタントに関するコラムや最新情報など随時更新しています。

人的資本経営

2025.10.16

医療職の待遇格差は、単なる個人差ではなく、学歴・資格・職種・病院規模・雇用形態など、複数の要因が絡み合った“構造的な課題”です。 同じ医療チームの中でも、給与や手当の有無、勤務体制の違いによって、モチベーションや定着率に大きな差が生まれています。

このコラムでは、現場の声をもとに、医療職の待遇格差がもたらす影響と、私たちが向き合うべき課題について考えてみたいと思います。

目次

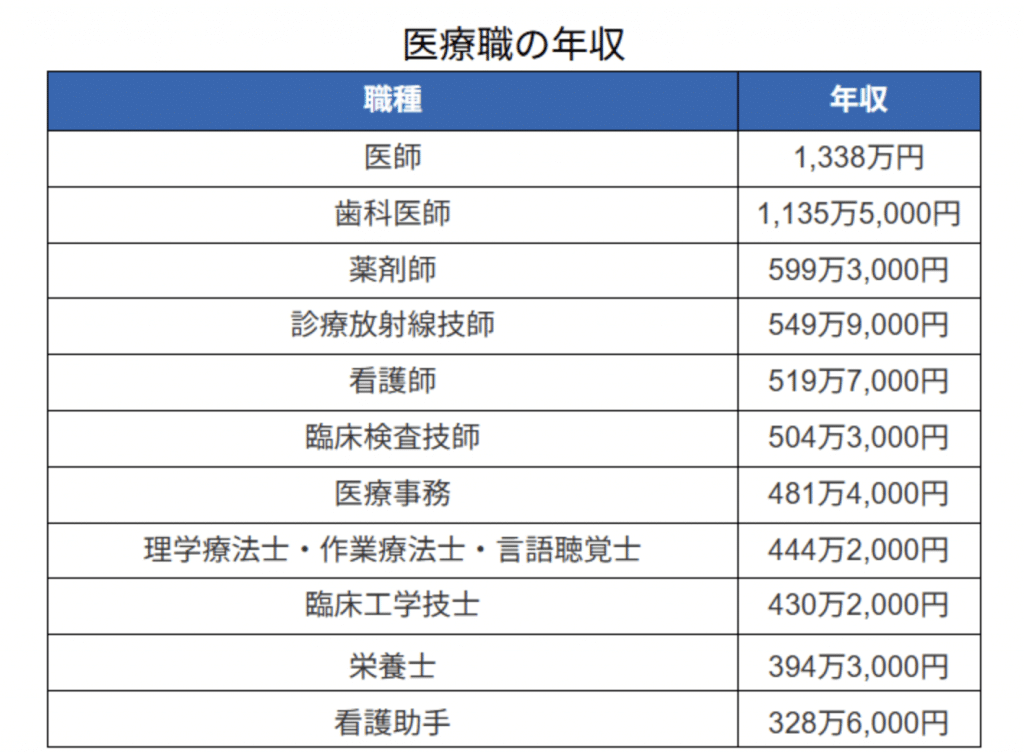

厚生労働省が公表している「医療経済実態調査」や民間の給与データを見てみると、同じ医療現場で働いていても、職種・学歴・勤務形態によって年収に大きな差があることがわかります。

たとえば、令和6年賃金構造基本統計調査によると看護師の平均年収は約520万円とされていますが、看護助手の場合は約330万円となっています。

こうした差は、単に業務内容の違いだけでなく、制度設計や手当の配分のあり方にも深く関係しています。

医療現場は「チーム医療」が要であり、看護師・技師・事務職員など多職種の協働によって成り立っています。にもかかわらず、待遇格差が大きいままでは「同じ目的を共有するチーム」としての連携が損なわれかねません。

出典:令和6年賃金構造基本統計調査の結果をもとに作成

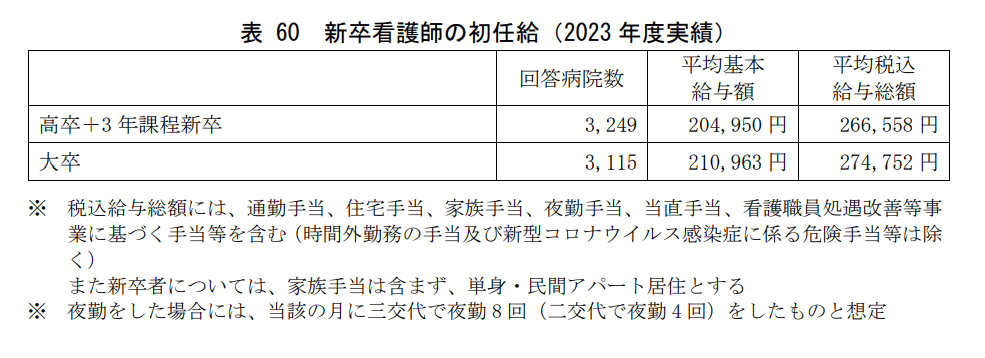

看護師の初任給を見てみると、2023 年 病院看護実態調査 報告書によると高専卒と大学卒では初任給に約1万円の差があるとされています。

このような学歴による違いは、昇給のスピードや配属先の選択肢にも影響を及ぼします。

たとえば、大学卒の看護師は総合病院や大学病院など、より高度な医療現場に配属される傾向があり、夜勤手当や役職手当などが加算されやすくなります。

また、放射線技師や臨床検査技師など他の医療職でも、専門学校卒より大学卒の方が給与が高い傾向があります。

さらに、資格手当の有無も待遇格差を広げる要因となっており、同じ医療チームで働いていても、給与や待遇に差が生じる状況が生まれやすいのが現実です。

出典:2024年病院看護実態調査報告書

医療現場では、病院の規模によって給与水準に大きな差が生じる傾向があります。

たとえば、大規模な都市部の病院では給与が比較的高く設定されている一方で、地方や中小規模の病院では、同じような業務を担っていても給与が低く抑えられているケースが少なくありません。

こうした待遇の格差は、医療人材の都市部への流出や地方での採用難を加速させ、結果的に現場の負担を増大させる要因となっています。

多くの医療機関では、勤務年数や経験年数に基づく年功序列型の昇給・昇格制度が残っています。

昇格には「必要経験年数」や「在級年数」といった基準がある場合が多いです。

若いスタッフや実力主義を望む従業員には昇給や昇格の機会が限定的に感じられ、不満やモチベーションの低下につながることがあります。

医療現場における待遇格差は、単なる給与の違いにとどまらず、チーム医療の根幹を揺るがす深刻な問題へと発展する可能性があります。

たとえば、職種間での待遇の差が続けば、「どうせ評価されない」「自分の役割は軽視されている」といった不満が蓄積され、協働意識の低下を招きます。

これは、患者中心の医療を支える多職種連携にとって致命的です。

さらに、待遇の違いがモチベーション格差を固定化させ、現場の活力を奪っていきます。

『給与の差よりも、努力が評価されないことがつらい』と話す主任クラスのスタッフもいます。 形だけの評価面談では、モチベーションの回復にはつながりません。特に若手職員にとっては、将来への不安や不満が離職・転職という選択につながりやすく、医療人材の流出を加速させる要因にもなりかねません。

「なぜ自分だけが…」という思いは、職場の人間関係や心理的安全性にも影響を及ぼします。

安心して意見を言い合える環境が失われれば、ミスの報告や改善提案も滞り、結果として患者の安全にも関わるリスクが高まります。

待遇格差の本質は、“数字の差”ではなく、“感じ方の差”にあります。

同じチームでも、「自分は評価されていない」と感じる瞬間に、信頼の糸が切れてしまう。

HRラボは、こうした“目に見えない関係性のほころび”を整えることから組織変革を支援しています。

HRラボが大切にしているのは、制度を変えることよりも“空気を整える”こと。

一人ひとりが安心して意見を言い合い、チームとして成長できる文化づくりを支援しています。

「制度を整える前に、人と人の信頼を整える」それが、HRラボの変革の原点です。

そして、医療現場に求められているのは、「辞めさせない」ための対症療法ではなく、「ここで働き続けたい」と思える職場づくりです。

心理的安全性の確保、柔軟な勤務体制、キャリア支援、そして何よりも“人として尊重される”職場文化の醸成が鍵となります。

①職種・学歴を超えた評価制度の設計

成果や貢献度、患者対応力など、“現場価値”に基づいた評価へと転換することで、誰もが公平に評価される仕組みをつくる。

②給与テーブルの透明化

等級や役割ごとの基準を明示することで、自分の立ち位置やキャリアの方向性が見えやすくなり、納得感が高まる。

③キャリア支援・スキルアップ機会の均等化

学歴や雇用形態に左右されず、誰もが成長できる環境を整えることで、職員の可能性を最大限に引き出す。

待遇の公平性は、職場の信頼と連携の土台です。「評価されている」「成長できる」と感じられる職場こそが、医療の質を支える力になります。

■ 事例①:社会医療法人T病院(300床規模・総合病院)

T病院では、職種や学歴による給与差に不満を感じる職員の声が多く上がっていました。

そこで、 職種横断型の評価制度 と 報酬テーブルの透明化 に踏み切り、昇給・手当・役職基準を「見える化」しました。

結果として、給与への納得度が大きく向上し、内部アンケートでは「処遇に公平性を感じる」と回答した職員が導入前の48%から72%に増加。

「給与差があるのは仕方ない」から「納得できる差に変わった」と意識が転換され、職員間の連携もスムーズになりました。

■ 事例②:社会医療法人K病院(200床規模・総合病院)

K病院では、年功序列型の給与体系を採用しており、成果や役割に応じた公平な人事評価ができていませんでした。

また、評価結果が本人にフィードバックされない仕組みだったため、職員にとって不透明で納得感の得られない制度となっていました。

そこで、成果・役割等級型の制度へ移行するとともに、被評価者が評価コメントを閲覧できる仕組みを整備し、評価の透明性を向上させました。

「どのような根拠で評価されたか」が本人にも伝わるようになり、評価への納得感・次の目標設定への意識が向上しました。

HRラボからのご案内

「うちの施設だと何から始めればいい?」

「制度の名前は分かるけど、現場での落とし込みがイメージできない…」

そんな方へ、1社ごとの個別オンライン相談(30〜45分)を承っています。

<お問い合わせフォーム>

下記よりお申し込みください。担当より日程候補をご連絡します。

HRラボ お問い合わせフォーム

まずはお気軽にご相談ください。現場の“モヤモヤ”を一緒に整理し、実行可能な第一歩をご提案します。

医療現場の待遇格差は、個人の問題ではなく組織構造の課題です。

学歴・資格・職種の違いを超えて「共に支え合える職場」を築くためには、①透明性、②公正性、③成長機会の三本柱を整えることが欠かせません。

「評価されている」「成長できる」と感じられる職場こそが、持続可能な医療体制を支える力になります。

私たちHRラボは、“人と組織の関係性を整える”ことを通して、医療現場が本来の力を発揮できるよう支援しています。

「制度」も「人の気持ち」も、どちらも大切にできる職場づくりを、共に考えていきましょう。

#医療業界 #介護業界 #中堅病院 #離職率改善 #キャリア支援 #キャリアパス #HRラボ #人材活躍 #地域医療

1

2

3