お問い合わせ

webからお問い合わせ

キャリアコンサルタントに関するコラムや最新情報など随時更新しています。

人的資本経営

2025.10.21

「どんなに募集を出しても応募が来ない」「採用しても数か月で辞めてしまう」──

そんな声が、いま全国の建設会社から相次いでいます。

少子高齢化、労働環境の厳しさ、そして業界イメージの固定化。

多くの中小企業が、これまでの採用手法では通用しない現実に直面しています。

けれど、見方を変えれば、“採用難”は変革のチャンスでもあります。

働き方を見直し、魅力を再定義し、若手が誇りを持てる職場をどうつくるか──

本コラムでは、採用・定着・育成を一体で考える中小企業の戦略を紐解きます。

目次

建設業は、社会インフラを支える重要産業でありながら、かつてない採用難に直面しています。

国土交通省の「建設業人材確保・育成調査(2024)」によると、建設業従事者のうち60歳以上が全体の25.3%を占め、29歳以下はわずか11.4%。現場では高齢化が進み、若手人材の採用が追いつかない状況です。

人手不足が慢性化する中、「応募が来ない」「採っても定着しない」という声が、特に中小規模の建設会社から多く聞かれます。

採用難は単なる人員確保の問題ではなく、企業の持続性を左右する経営課題です。人口減少に加え、労働環境・業界イメージ・育成体制の不備が重なり、若者が「入りたくない」「続けられない」と感じやすい構造が続いています。

(1)根強い業界イメージのギャップ

「きつい・汚い・危険」のいわゆる“3K”イメージは依然として強く、若手からの応募を妨げています。

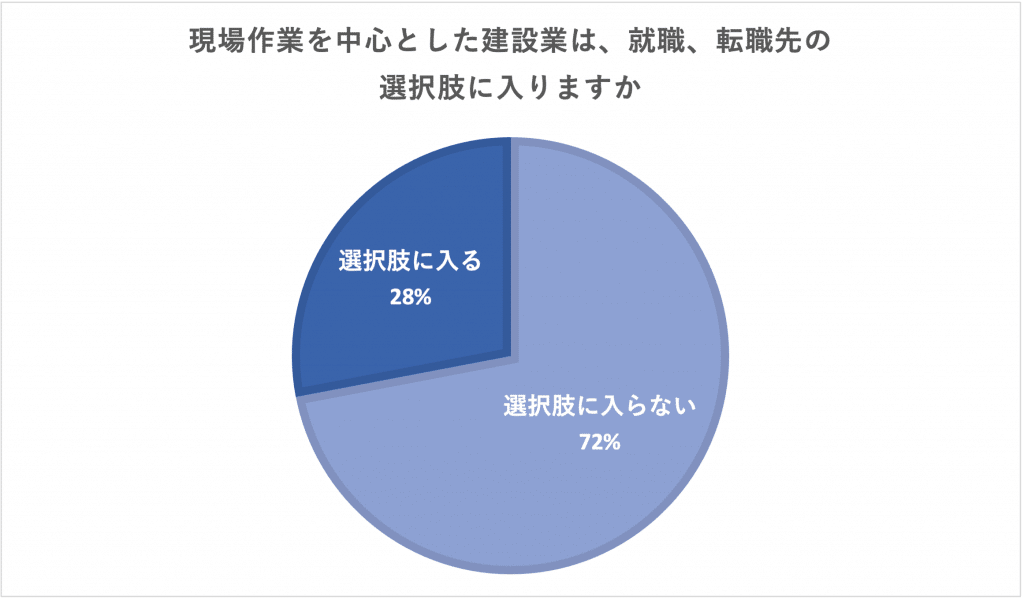

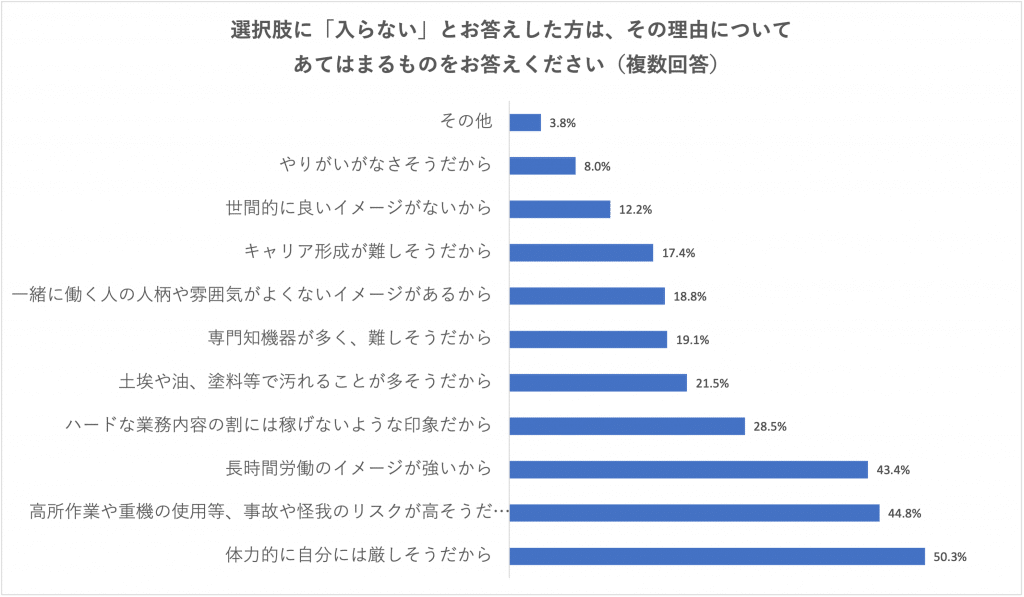

2024年にBRANU株式会社が行ったインターネット調査によれば、若年層が業界を敬遠する主な理由として「体力的に厳しそうだから」(50.3%)、「事故や怪我のリスクが高そうだから」(44.8%)、「長時間労働のイメージが強いから」(34.4%)がTOP3に入っており、建設業界への就職・転職の選択肢として入るかという質問に対しては、入ると回答した若者は28%にとどまりました。

また、近年はICT施工、BIM/CIM活用など生産性向上の取り組みが進むものの、その変化が外部に伝わっていないのが実情です。

<建設業に対する就職意識調査 n=400>

若年層の建設業界への就職意識に関する調査/調査時期:2024年11月/調査方法:インターネット調査/調査主体:BRANU株式会社/調査機関:株式会社 クロス・マーケティング/調査対象:18~39歳の就職・転職希望者/有効回答:400人

(2)待遇・労働環境の課題

厚生労働省「賃金構造基本統計調査(2024)」によれば、建設業の平均年収は全産業平均をやや下回ります。

加えて、工期・天候・資材遅延など現場特有の要因で、長時間労働や休日出勤が発生しやすい点も以前として見受けられます。

若手にとって「将来の安心」や「ワークライフバランス」を感じにくい職場構造が課題です。

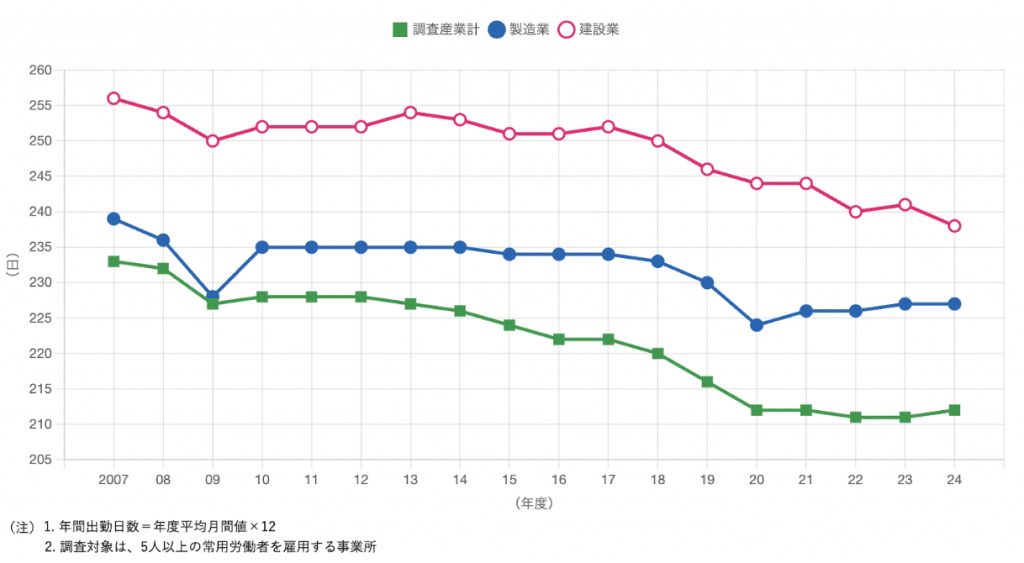

<年間出勤日数>

2024年の建設業の年間出勤日数は238日で、調査産業計に比べて26日、製造業に比べ11日多い。

(3)育成・キャリアの見えにくさ

多くの中小建設会社ではOJTが中心で、キャリアステップやスキル可視化の仕組みが整っていないため、努力が評価や昇進にどう結びつくのかが分かりにくいところがあり、将来像が描けない不安が、就職先の選択肢に入るかどうかにも影響しています。

(4)採用チャネルの限定性

現状、採用活動がハローワークや求人サイトに偏り、SNS・スカウト・動画広報などの新しいチャネルを十分に活用できていない企業も少なくありません。

結果として、若手層へのリーチが限定され、他業界に流出しています。

■ 地域密着型A社(従業員15名)

Instagramで現場の雰囲気や仕事の流れなどを発信しつつ、若手の声を掲載した採用パンフレットを新たに作成し、高校訪問など行ったところ、応募者0から2名に。

(HRラボ社2024年度実績)

■ 中堅建設B社(従業員150名)

「未経験から国家資格取得までのロードマップ」を採用サイトに掲載。

さらに、年2回のキャリア面談を導入し、入社3年以内離職率を25%→12%に改善。

(HRラボ社2026年度実績)

これらの企業に共通しているのは、“採用活動”を単なる採用ではなく、成長と定着を見据えた仕組みとして設計している点です。

(1)働くリアルを伝える採用広報

動画・SNSを活用して「働くリアル」を伝えましょう。

現場写真、社員インタビュー、キャリアステップ図など、言葉より“見える”コンテンツが効果的です。特に、代表者や現場リーダーのメッセージ発信は信頼感を高めます。

(2)「育てる採用」への転換

従業員の「価値観・意欲の合致」を重視し、入社後の育成体制を整えることが重要です。

メンター制度やキャリア面談を導入し、本人の成長実感を支える仕組みをつくることで、安心して応募できることにつながります。

(3)評価と処遇の見直し

キャリアステップやスキル可視化を行うことで、透明性の高い評価制度の作成は、若手の挑戦意欲を維持しやすくなります。

また、資格取得報奨金や技能手当など、努力が可視化される報酬体系も効果的です。

“個別相談会”を開催(まずはお気軽に)

「自社だと何から手を付ければいい?」「用語の意味は分かったけれど、運用に落とすイメージがまだ…」という方へ。

HRラボでは1社ごとの個別オンライン相談(30〜45分)を承っています。建設はもちろん、製造・医療・IT・サービスなど、どの業界でもご利用いただけます。

専門用語の整理から、現場のモヤモヤの言語化まで丁寧にお伺いします。

<お問い合わせフォーム>

下記よりお申し込みください。担当より日程候補をご連絡します。

HRラボ お問い合わせフォーム

建設業界の採用難は、一朝一夕で解決できる課題ではありません。

しかし、裏を返せば「働く環境を見直し、魅力を再定義するチャンス」でもあります。採用を単なる人数確保と捉えず、「人が育ち、続ける仕組み」として設計すること。その視点の転換こそが、採用難を突破し、次代を担う人材を惹きつける力になるはずです。

HRラボでは、求人媒体の選定運用や、採用広報のご提案から、キャリア面談等の定着支援、評価制度の策定まで幅広く対応しております。

課題感に合わせて最適なご提案をさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

1

2

3