お問い合わせ

webからお問い合わせ

キャリアコンサルタントに関するコラムや最新情報など随時更新しています。

人的資本経営

2025.08.26

~若手不足と長時間労働が自律キャリアを阻む~

建設業界でも「人的資本経営」の旗印のもと、キャリア研修や面談制度の整備が進んでいます。 しかし現場からは「制度はあるが行動は変わらない」という声が少なくありません。 制度と実態のギャップ、ここに“形骸化”の課題が潜んでいます。 本コラムでは、形骸化を招く背景をデータに基づいて整理し、その上で解決の糸口を探ります。

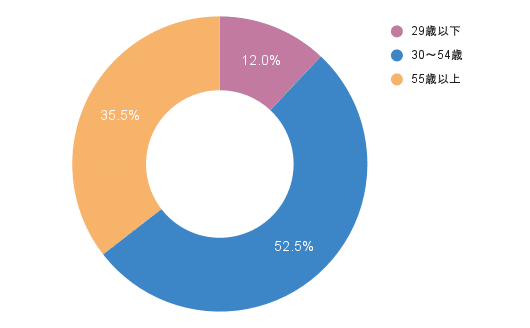

①若手層の薄さと高齢化の進行

建設技能者は60歳以上が約4分の1を占める一方、29歳以下は約12%にとどまります(国土交通省資料より)。若年層の入職・定着は喫緊の課題であり、国交省や厚労省も人材確保策を強調しています。

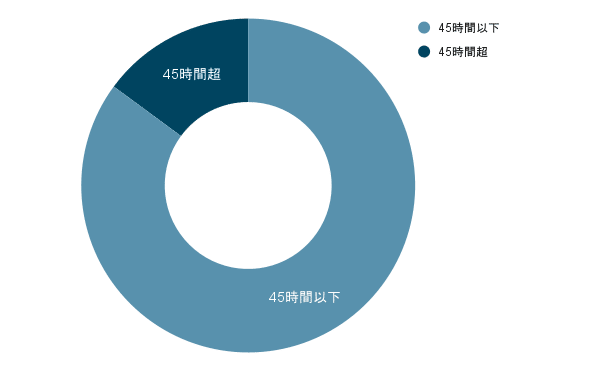

②長時間労働の是正が道半ば

2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)が本格適用されました。しかし制度導入直後の実態調査では「月残業45時間超」が14.9%、休日取得も「4週6休程度」が最多。現場に余力がなく、キャリア面談や研修が“時間確保できないイベント”化しやすいのが実情です(厚労省・国交省調査より)。

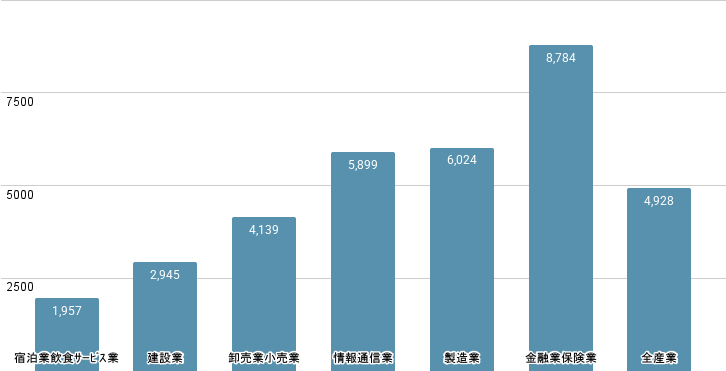

③生産性課題とイノベーション遅れ

国交省は i-Construction を掲げ、ICT施工などによる抜本的な効率化を進めています。実際に「土工の施工時間が3割短縮」といった効果も報告されています。それでも最新レビューでは、建設業の付加価値労働生産性は製造業や全産業を下回る水準にとどまっています(国総研資料より)。

①学び・挑戦の余力不足

若手の絶対数が少ないうえ、配属直後から現場の穴埋めで手一杯になりがちです。

残業や休日対応が続くと、学びや内省の時間が後回しとなり、「言われたことを落とさず回す」ことが行動基準に。結果として、自律的な学習・挑戦のサイクルが回らなくなります。

典型的には、配属1年目が複数工区の書類や調整を担当し、資格学習や改善提案に着手できないまま評価期を迎えるといった状況です。

②研修・面談が“実施実績”で終わる

年1回の集合研修や期末面談は形式的に実施されても、内容が配属や評価に反映されないことが多いのが実態です。 結果、「学んでも何も変わらない」という学習無力感を生みます。

たとえば、施工管理向けのコミュニケーション研修を受講しても、その記録が上司に共有されず、次の現場でも同じ役割が継続。本人は「研修を受けても配属は変わらない」と感じ、意欲が下がります。

③離職・停滞・次世代不在の悪循環

挑戦機会にアクセスできない若手は、3年前後で「外で挑戦する」という選択肢を取りがちです。 残った中堅も裁量の小さい実務に固定され、育成やデジタル活用といった“攻めのタスク”が停滞。 組織は現場遂行には強いが、新領域の開拓や改善力は伸び悩む、そんな構造に陥ります。

形骸化を断つには、制度を“行動変容の仕組み”に組み替える必要があります。

そのカギは次の3つです。

①面談を“評価の場”から“本人が語る場”へ再設計(外部キャリアコンサルタント関与で心理的安全性を担保)

狙いは“本音の言語化”です。上司評価と分離し、本人→外部キャリアコンサル→上司の順に情報を束ねるだけで、面談の深度が上がります。

<例えば>面談前に「強み・挑戦したい領域・次の半年でやる小さな実験」を3点だけ書かせる。上司は承認と障害除去のコミットを宣言。

②研修→現場行動計画→振り返りをワンセット化し、上司・メンターでフォロー

研修は“起点”にすぎません。終了時点で90日アクション(3つの行動)を決め、30/60/90日でメンターが確認、上司は障壁除去に徹します。

<例えば>行動は「誰と・いつ・どこで・何を」の5W1Hで記入。できた/できないの記録はヒアリングシート等で共有し、人事が横断レビュー。

③キャリア・スキルの可視化(データ化)を配置・昇格に反映

「面談で語った志向」「研修・資格」「90日アクションの実施率」をタレントデータとして蓄積。配置・アサイン会議では、勘と前例だけでなくデータで候補者を抽出します。

<例えば>人事・部門で“アサイン基準表”を作成(例:発注者折衝×ICT施工×安全KYTファシリ)し、該当者に機会を回す。

④挑戦を評価に組み込む(結果だけでなく挑戦自体の評価指標を設定)

“結果×プロセス”の複合指標にします。短期的成果が出にくい改善・新技術導入は、仮説立案・関係者巻き込み・反省学習を評価対象に。

<例えば>評価フォームに「挑戦KPI(例:小改善提案2件/四半期、現場横断の共有会登壇1回)」を明記。

“個別相談会”を開催(まずはお気軽に)

「自社だと何から手を付ければいい?」「用語の意味は分かったけれど、運用に落とすイメージがまだ…」という方へ。

HRラボでは1社ごとの個別オンライン相談(30〜45分)を承っています。建設はもちろん、製造・医療・IT・サービスなど、どの業界でもご利用いただけます。

専門用語の整理から、現場のモヤモヤの言語化まで丁寧にお伺いします。

<お問い合わせフォーム>

下記よりお申し込みください。担当より日程候補をご連絡します。

HRラボ お問い合わせフォーム

「若手基盤の薄さ」「長時間労働の残存」「生産性課題」この業界構造こそがキャリア施策の形骸化を生み出しています。制度を「行動変容につながる仕組み」へと変えられるかどうか。

それが、建設大手の人材活躍と生産性向上を同時に実現するカギなのです。

1

2

3