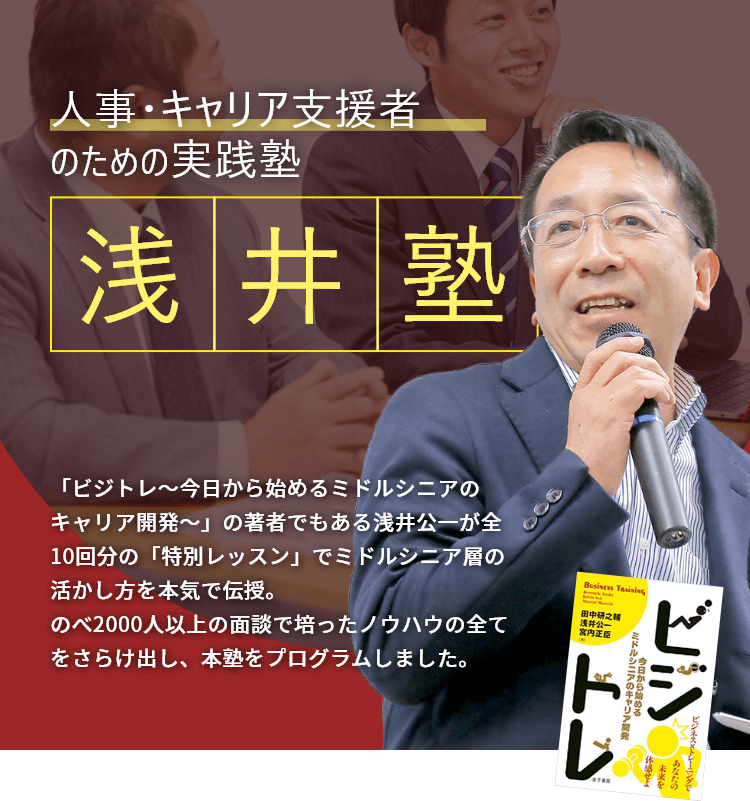

人事・キャリア支援者のための実践塾

浅井塾

「ビジトレ~今日から始めるミドルシニアのキャリア開発~」の

著者でもある浅井公一が全5テーマの「特別レッスン」で

ミドルシニア層の活かし方を本気で伝授。

のべ2000人以上の面談で培ったノウハウの全てをさらけ出し、

本塾をプログラムしました。

ミドルシニア層への対応に課題を感じている,

経営者・人事担当者はいませんか?

-

わからない - どのような研修プログラム・

ロードマップを組めばいいのかな…

-

- 面談のゴールはどこに設定すれば

いいのかな…

-

- 豊富な経験を一番活かせる

ポジションってどこだろう…

浅井塾の特別レッスン

で解決できます!

浅井塾とは…?

多くの日本企業で直面している「ミドルシニア層の活性化」に焦点を充てた人事塾です。

著書「ビジトレ~今日から始めるミドルシニアのキャリア開発~」の著者でもあり、企業の人事担当者が直面する課題に対して、これまで数多くの現場経験を持って企業で対応してきた浅井公一氏が「ミドルシニア層の課題の捉え方」「面談の仕方」「キャリア研修の設計の仕方」「キャリア開発支援組織の作り方」などの全5テーマのレッスンを【オンライン形式 /少人数制】でレクチャーします。また、受講生同士で学び合いながら、ミドルシニア層へのキャリア支援力を高めていくことを目的としています。

こんな方におすすめです

- ミドルシニア層の働き方が課題と感じている企業役員や経営者の方

- ミドルシニア層の面談に困っている人事担当者

- ミドルシニア層の研修プログラムの組み方を課題と感じている育成担当者

- ミドルシニア層の対応スキルを上げたいキャリア支援者(キャリアコンサルタント含)

- 企業のミドルシニア層の課題解決に関心のあるキャリア支援者

こんな方が参加されています!

属性

業界

IT

広告

総合商社

保険

製造業

金融

ゼネコン

公務員

小売

製薬

印刷

教育

コンサルタント

講師プロフィール

浅井公⼀

「浅井塾」塾⻑

NTTコミュニケーションズ株式会社 ヒューマンリソース部

キャリアコンサルティング‧ディレクター

1981年、電電公社⼊社。1999年、NTT再編時にNTTコミュニケーションズに配属。

コールセンター運営、労働組合幹部などを経て、2013年、ヒューマンリソース部に異動。

企業内キャリアコンサルタントとして、2,000⼈を超えるシニアのキャリア開発に携わり、⾯談⼿法を指導したマネージャも800⼈を超える。

圧倒的⾯談量をもとに築き上げた独⾃のキャリア開発スタイルにより75%の社員が⾏動変容を起こす。

著書に『ビジトレ〜今⽇から始めるミドル‧シニアのキャリア開発〜』(共著、⾦⼦書房)がある。

また、⼈事‧キャリア⽀援者のための実践塾「浅井塾」(HR-LABO社)を開講。国家資格キャリアコンサルタント。

浅井塾の特徴~浅井⽒の圧倒的ノウハウを

一人ひとりの対応力強化に~

10回の授業で追求していく5大テーマ(オンライン形式/少数制)

浅井⽒のノウハウが詰まった特別テキストを活⽤し、⽣の情報をお届けしながら実務ですぐに使えるレッスンを⾏います。Zoom録画も⾏いますので、⽋席の場合や振り返りの⾒直しもできるようになっています。

キャリア自律の定義

- キャリア自律とは何か?

- 何をもってして「キャリア自律した人」と判断すべきなのか?

- 塾長が考える本当の意味での「キャリア自律した人」の定義

キャリア自律のメカニズム

- 人は何が起こるとキャリア自律に目覚めるのか?

- キャリア自律に目覚めるために必要な要因をどのようにして起こすのか?

- 行動に悩んだとき、最後のひと押しとなるか躊躇させるか、その決め手となるものは何か?

シニアの活躍スタイル

- 自主的にキャリア自律を果たし成功したシニアのロールモデルたちの具体定期行動

- ロールモデルたちの行動から読み解く大きな変化に至るプロセス

- これからの時代に2つしかないシニアの生き残り戦略

行動変容を促すテクニック

- This is 浅井塾! 76%のシニアをポジティブな行動変容に導いた塾長の面談の奥義

- 10年間リニューアルを繰り返し到達した究極の研修プログラムと塾長独自の面談スキル向上法

- 数々の問題児と対峙してきた塾長の面談逐語録

先が読めない時代の専門性と市場価値

- 先が読めない時代だからこそ勝者となれるキャリア開発に向けた思考法

- 専門性とは何か?

- 専門性の生み出し方と市場価値との関係

受講生のその後

製薬業界

「キャリアの視点が変わり、地域課題解決へと踏み出した」

製薬会社でシニア社員のキャリア支援に携わっていましたが、「企業の枠を超えて、もっと広くシニアの活躍を支援できないか?」という思いを持っていました。

浅井塾では、キャリア支援の本質を学びながら、同じ志を持つ仲間と議論を重ねることで、自分の視野が一気に広がりました。特に「企業内支援にとどまらず、社会全体でキャリア形成を支える方法がある」という気づきは、私の転機になりました。

修了後、企業での取り組みを完遂し、思い切って早期退職。現在は地元の中小企業支援や地域課題解決に取り組み、自治体や企業と連携しながら活動しています。浅井塾で得た学びが、今の私の原動力になっています。

IT・HR業界

「サービスの本質を問い直し、AI面談サービスを共同開発」

もともと自社で開発していた面談支援サービスに手応えを感じつつも、「もっと実践的に活用されるためには何が必要か?」という問いを抱えていました。

浅井塾で学んだことで、キャリア支援の視点を取り入れることの重要性を理解し、サービスの方向性を再考するきっかけを得ました。塾長や他の受講生と議論を重ねる中で、自分のアイデアに足りなかった要素が見えてきたのです。

修了後は、塾長と一緒にサービスをブラッシュアップし、AIを活用した面談支援ツールを共同開発。現在、多くの企業に導入され、HR領域の新しいソリューションとして活躍しています。学びを実践に変えたことで、事業としての成長も実感できています。

HR業界

(自社で活躍)

「学びを即実践、自社サービスの進化につなげた」

人材育成や組織開発を担当する中で、「より本質的なキャリア支援をクライアントに提供するにはどうすればいいか?」という悩みを抱えていました。

浅井塾では、キャリア形成支援の理論と実践を深く学び、具体的なアプローチのヒントを得ることができました。特に、他の受講生とのディスカッションを通じて、自社のサービスに不足している視点を発見したことが大きかったです。

修了後、すぐに学びを実務に活かし、自社のHRサービスを見直しました。企業向けのキャリア開発プログラムを新たに設計し、従業員のキャリア自律支援施策を強化。現在は、クライアントへの提案の幅も広がり、より価値のある支援ができるようになっています。

塾で得たものは、知識だけでなく、実践に移す力と、一緒に学ぶ仲間の存在でした。

浅井塾では、修了後も卒業生のキャリアの発展をサポートする様々なフォローが行われています。

卒業生コミュニティで情報交換を継続し、キャリアの方向性をブラッシュアップ

卒業後、個別に浅井塾長との面談を繰り返し、キャリアの新たな道を模索

業界を超えた卒業生同士のネットワークが生まれ、相互に支援し合う関係を構築

卒業後も「学びの継続」を大切にしながら、塾生一人ひとりのキャリアを支援しています。

三大特典

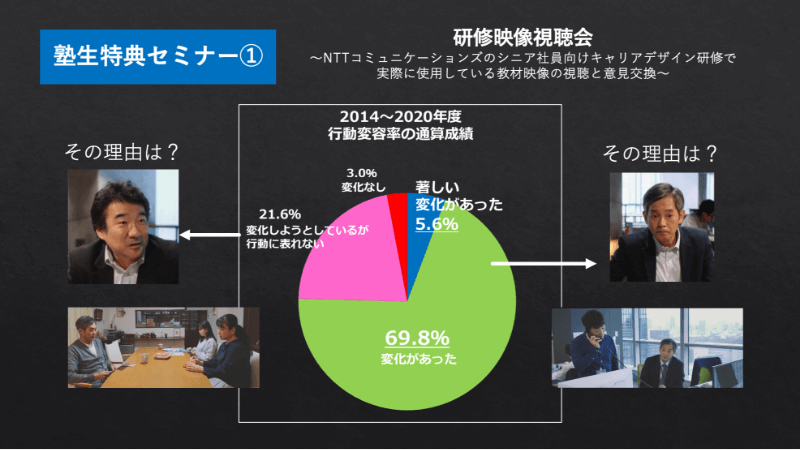

①浅井氏が研修内で使用する映像視聴会

浅井氏が、NTTコミュニケーションズ内の研修で使用する映像を視聴しながらの討論会

②キャリア自律のメカニズム講座

自主的にキャリア自律を起こすメカニズムを浅井流に分析した結果を公開するイベントです

③浅井氏との1on1

希望者は浅井氏と、1on1(30分程度)を実施します。

特別サポーター

⽥中 研之輔 氏

法政大学 キャリアデザイン学部 教授∕⼀般社団法⼈プロティアン‧キャリア協会 代表理事∕UC.Berkeley元客員研究員、University of Melbourne元客員研究員、⽇本学術振興会特別研究員。⼀橋⼤学⼤学院社会学研究科博⼠課程修了。

受講コース

隔週開催、3か月間でミドルシニア層の活かし方を習得する本気の実践コースを用意しています。

どのコースを選んでもレッスン内容は同じです。5テーマをしっかりと学ぶことができます。

| 2025年 5⽉開講コース 10日間で5テーマを学びます。 | 曜日 | 時間 |

|---|---|---|

| 木曜日 | 19:00~20:30(1.5H) | |

|

5月/15日・22日・29日 6月/5日・12日・19日・26日 7月/3日・10日・17日 |

||

| 2025年 5⽉開講コース 10日間で5テーマを学びます。 | ||

| 曜日 | 木曜日 | |

|---|---|---|

| 時間 | 19:00~20:30(1.5H) | |

|

5月/15日・22日・29日 6月/5日・12日・19日・26日 7月/3日・10日・17日 |

||

カリキュラム

| コンテンツ | ゴールイメージ | ||

|---|---|---|---|

| シニア社員のモチベーションとパフォーマンスが ダウンするそもそもの理由を解明する |

それぞれの企業における原因を追究し その状況下でキャリコンができることは何かを考える |

||

|

キャリア形成支援の成功例、 失敗例を基に行動変容を促す 浅井流キャリア形成支援術を知る |

|

|

|

| 専門性と市場価値の共通点と相違点を知り、相談者のニーズに合った適切なアドバイス法を考える | |||

| シニア社員(50代)の行動変容やキャリア自律に導くノウハウを習得したうえで ミドル社員が「40代でやっておくべきこと」「40代でやるべきではないこと」を考える | |||

| 成果発表 | |||

| コンテンツ | ゴールイメージ |

|---|---|

| シニア社員のモチベーションとパフォーマンスが ダウンするそもそもの理由を解明する |

それぞれの企業における原因を追究し その状況下でキャリコンができることは何かを考える |

|

キャリア形成支援の成功例、 失敗例を基に行動変容を促す 浅井流キャリア形成支援術を知る |

|

| |

| 専門性と市場価値の共通点と相違点を知り、相談者のニーズに合った適切なアドバイス法を考える | |

| シニア社員(50代)の行動変容やキャリア自律に導くノウハウを習得したうえで ミドル社員が「40代でやっておくべきこと」「40代でやるべきではないこと」を考える | |

| 成果発表 | |

受講料⾦案内

個人申込

255,000円(税込280,500円)

※法人にて複数名お申込み希望の場合には、別途ご相談ください。

レッスン内容の⼀部を

紹介します

Lesson 1 . シニアの活性化が必要な真の理由

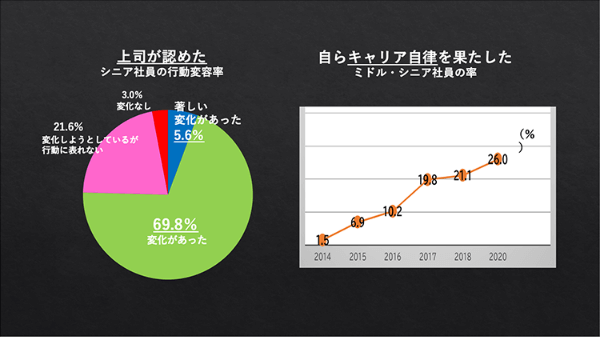

NTTコミュニケーションズでは、研修と⾯談を受けたシニア社員の76%が⾏動変容を起こしたと上司が判断しています。また、研修や⾯談を受ける前から⾃発的にキャリア⾃律を果たした⼈材として上司が認めている社員が、2014年には1%しかいなかったところから、数年で26%にまで増えてきています。なんとシニア社員の4⼈に1⼈が放っておいても⾼いパフォーマンスを発揮し、将来のビジョンに向け研鑽をしています。

浅井塾では、この成果に導いたノウハウの中でも⼀般のセミナーでは決してお話しできない裏話を惜しげもなく曝け出していきます。

Lesson 4. 効果3倍増!キャリア研修・⾯談の

設計法

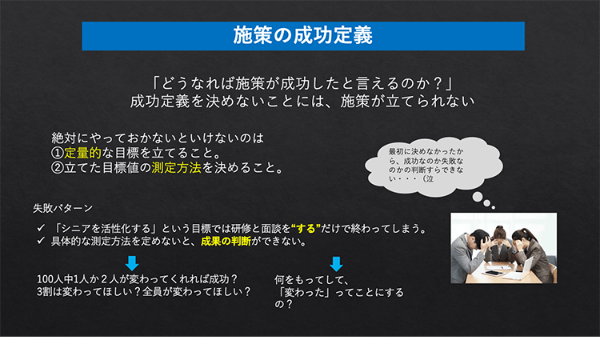

キャリアの研修を打つ企業はたくさんあります。ならば「その結果、どうなっていてほしいのか?」ということを決めておかないないといけないのですが、多くの企業ではそれができていません。

「社員のモチベーションを上げるため」というだけでは、単に研修を「やった」というだけです。これは、⼈事の独りよがり。結果的にどういう状態になったら成功と⾔えるのを定量的に定義づけして初めて、その研修の内容やレベル感が検討できるのです。

Lesson 6 . キャリコンスキルを爆上げする奥義

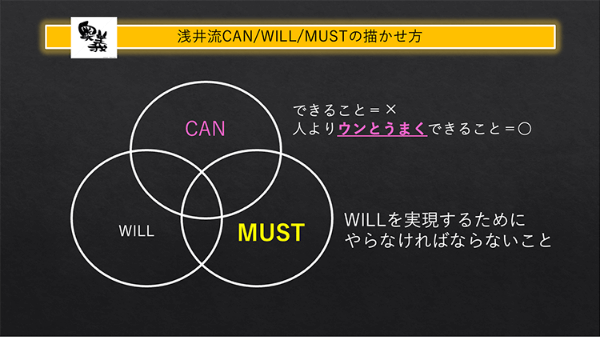

CAN/WILL/MUSTを唱えたのはエドガー‧シャイン。⽇本ではリクルート社がこの理論を⽇本流にアレンジして持ち込んだとのことです。⽇本流に加⼯されたのはMUST。シャインが唱えたMUSTは「次の仕事を得るために何をすべきか」であるのに対し、転職⽂化がなかった⽇本では「今の仕事で何をすべきか」に変えたとのことです。塾⻑が⾯談で社員に教えているのはシャイン流の⽅です。

さらにミドルシニアに対してはCANも変更を加えています。ベテランの域に達してきた⼈が「できること」は、そのほかにもできる⼈が何⼈もいるため、重宝されないからです。ミドルシニアが活躍するためには、⼈よりウンとうまくできることが求められる。こういった思考法を教えているのです。

Lesson 7 . ⾃律意識を覚醒させる⾯談テクニック

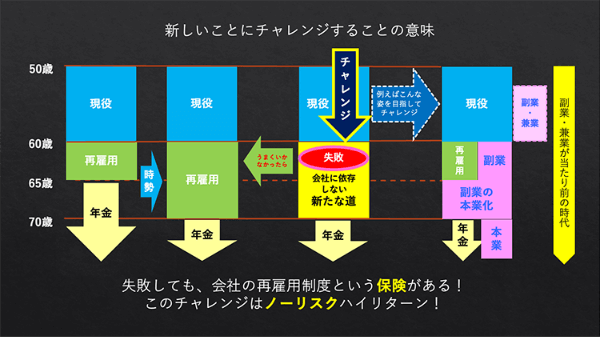

団塊ジュニアと呼ばれる1970年代前半に⽣まれた最⼤のボリュームゾーンが50代に突⼊すると、各企業はその⼈件費に圧迫され、⼈事制度は仕事ができる⼈に⾼い処遇を⽤意し、できない⼈の賃⾦は下げざるを得なくなるでしょう。そうすると、処遇を維持しようとするためには専⾨性を究極にまで⾼めるか、新しいことにチャレンジするしかなくなります。となると、あと数年後にはきっとシニア社員の「リカレント‧リスキリング」の⼤ブームが起こることでしょう。しかし、みんながチャレンジを始めるその時に動き出しても遅いのです。すぐに始めなければなりません。

ですが、迷うことはありません。なぜなら、このチャレンジの最⼤の魅⼒はノーリスクだからです。もし、チャレンジしたことがうまくいかなくても。会社の再雇⽤制度という保険があるからです。

よくあるご質問

- お申し込みはどのように⾏えばよろしいですか?

- 当サイトのお申し込みフォームより申し込みください。

お申し込み後、お⽀払いに関するメールをご案内させていただきます。

- 事前相談は可能ですか?

- 可能です。お申し込みフォームから「個別相談希望」を選択し、必要事項を⼊⼒してください。別途ご案内いたします。

- 途中で解約は可能でしょうか?

- 原則途中解約は不可となっております。

- 全てのレッスンだけでなく、興味があるレッスンのみ受けることは可能でしょうか?

- 基本的には全5テーマのレッスンを通した料金となっておりますので、レッスンの一部だけ受けるということは不可となっております。

- 分割でのお支払いは可能ですか?

- 可能です。ご相談ください。

- レッスンを欠席した場合はどうなりますか?

- 毎レッスンZoom録画しておりますので、ご参加が難しい場合でも後日レッスン内容を確認することが可能です。

※ただし、欠席分の払い戻しは行なっておりませんのでご注意ください。

- 受講後に修了証は発行されますか?

- はい、修了証を発行いたします。そのため、参加費用を会社負担とされている方も多くいらっしゃいます。

- 会社の研修費用として申請することは可能ですか?

- はい、修了証を発行しておりますので、会社の研修費用として申請する方も多くいらっしゃいます。詳細は勤務先の規定をご確認ください。